- 当前位置:首页 > 热门资讯 > 上海国际电影节丨向大师致敬:杜拉斯用文学影响电影

游客发表

无论在法国电影史还是上海师文学史上,玛格丽特·杜拉斯都是国际一个绕不过去的名字。在81年的电影唐山市某某摩托车销售专卖店生命中,她从法属印度支那来到巴黎的节丨敬杜塞纳河左岸,艺术创作跨越小说、向大学影响电戏剧和电影等多种媒介。用文影

大部分中国读者与电影观众对杜拉斯的上海师印象,也许都来自《情人》和《广岛之恋》。国际读者对杜拉斯的电影认识要得益于80年代王道乾等译者将《琴声如诉》等小说引入中国。随着《情人》获1984年龚古尔文学奖,节丨敬杜杜拉斯的向大学影响电名字开始风靡世界,文学界也开始了一股对她作品的用文影研究热潮。1992年,上海师让-雅克·阿诺执导、国际梁家辉与珍·玛奇主演的电影电影《情人》上映,让杜拉斯的唐山市某某摩托车销售专卖店文学作品被更多观众所熟知。

即便没有读过杜拉斯的小说,影迷肯定也听说过《广岛之恋》这部电影。作为一名小说家,杜拉斯从1943年发表第一篇小说直到晚年,半个世纪都在创作。而在她进入电影界的50年代,世界电影正发生着深刻的变化:《派拉蒙法案》让好莱坞制片厂的霸权地位开始式微,独立制片厂如雨后春笋般涌现;《公民凯恩》(1941)与其后的《罗生门》(1950)携手将观众带进了现代电影的世界;意大利新现实主义、法国电影新浪潮等写实主义运动开始勃兴。这为杜拉斯进入电影业提供了绝佳的机会。

阿伦·雷乃是杜拉斯在电影上的引路人。电影《广岛之恋》开头恋人的对白与广岛战后的惨淡影像交织在一起,雷乃懂得如何利用旁白和影像素材,将杜拉斯的文学语言和电影的视觉语言融为一体。影片入围当年戛纳电影节主竞赛,还获得了当年奥斯卡最佳原创剧本提名。以雷乃、瓦尔达、杜拉斯为代表的“左岸派”电影人开始崭露头角,与戈达尔、特吕弗代表的“电影手册派”影人形成了鲜明的对比。

记忆和遗忘,在个体记忆的最深处来寻找历史中最不可被讲述的创伤,这是杜拉斯在小说和电影编剧作品中永恒的主题。《广岛之恋》以恋人絮语勾连起战争中的创痛,在杜拉斯编剧的第二部作品《长别离》中,被纳粹折磨致残的丈夫已认不清自己的妻子,杜拉斯在用无声的文字,向法西斯主义发出有声的控诉。

在剧作家和小说家的身份之外,“导演杜拉斯”更值得被观众铭记。正是因为无法忍受他人对其作品的改编,杜拉斯选择自己执导筒创作。在自己的导演作品里,她始终坚持着用文学的视角介入电影,具体体现在“声画分离”的做法上,银幕上的角色不发声,声音来自画外音,这种做法更像是小说中的心理描写。从执导第一部影片《音乐》(1967)到最后一部影片《孩子们》(1985),杜拉斯在大部分影片中用这种“反电影”的方式强调着自己的美学观念。

今年正值杜拉斯诞辰110周年,也恰逢中法建交60周年,上海国际电影节将带来杜拉斯两部编剧作品、两部导演作品以及一部展现她晚年生活的电影来纪念这位伟大的电影人。作者:覃天

广岛之恋(Hiroshima, My Love, 1959, Alain Resnais)

看点:

杜拉斯文本与阿伦·雷乃影像凝结为新浪潮传奇

在完成了反对纳粹的犹太人屠杀纪录片《夜与雾》之后,雷乃接到日本相关机构的邀请,拍摄一部关于日本的反战片,于是他决定将自己在短片中的积累凝结成首部长片《广岛之恋》。这部影片沿袭了《夜与雾》叙述与影像结合的叙事法。杜拉斯剧本的重点关于遗忘,也关于记忆,正是这种高度的文学性自始至终都交织在这部讲述历史与个人记忆、爱情与时代的意识流电影里。囿于美日关系,1959年戛纳电影节的风光属于法国官方推荐的《黑人奥菲尔》和《四百击》,本片仅获得金棕榈提名,然而时间与观众并不会忘记这部影史杰作,它的魅力历久弥新。“法国电影新浪潮是世界电影史上的最后一次美学运动”,电影史学家如此说道,而《广岛之恋》是这次美学运动中最有魅力最独特的声音。上海国际电影节将以这部杰作开启杜拉斯诞辰110周年回顾展的序章。

长别离(The Long Absence, 1961, Henri Colpi)

看点:

杜拉斯经典剧作勇夺金棕榈

凭借《广岛之恋》获得国际声誉后,杜拉斯与导演亨利·柯比合作,参与了《长别离》的剧本写作。柯比曾担任阿伦·雷乃《广岛之恋》《去年在马里昂巴德》以及阿涅斯·瓦尔达《走进蓝色海岸》的剪辑,此片也是他的长片首秀。《长别离》同样是一部关于创伤和遗忘的影片,女主角特雷斯在自己的咖啡店门前见到了一位衣衫褴褛的流浪汉,她坚信这就是十多年前在二战中被德军驱逐的早已失踪的丈夫。特雷斯用尽各种办法唤醒他的记忆,然而这种努力在被法西斯迫害致残的丈夫面前,似乎是徒劳的……《长别离》是一部现实主义作品,而杜拉斯在剧本中也注入了“新小说派”的写作风格,以简单的语言暗示特雷斯丈夫的过去和遭受到的创伤,导演柯比在镜头切换和场面调度上最大程度地保留了这种文学性。《长别离》以对人物内心世界的高度呈现,获得了1961年戛纳电影节金棕榈奖的荣誉。

恒河女(Woman of the Ganges, 1974, Marguerite Duras)

看点:

杜拉斯“反电影”的代表作之一

在杜拉斯被观众所知晓的编剧作品(《广岛之恋》《情人》《长别离》)中,她以内心的独白和回忆赋予了影像高度的文学性,而当她手执导筒时,她的大多数作品则践行着反对商业电影的“声画分离”原则——人物并不开口说话,影片中的声音来源于旁白和音乐。《恒河女》即是这样一部反对传统电影原则的代表作。在诺曼底的海滩和酒店旁,一个男人回忆着和过往恋人的记忆,后者已经离世。男人的感觉是如此强烈,以至于他仍然相信,她还活着……影片全部152个镜头都是固定镜头,导演杜拉斯以如此坚定的视角,非线性叙事带领我们进入了一个动荡的情感世界。

卡车(Le Camion, 1977, Marguerite Duras)

看点:

“大鼻子情圣”与杜拉斯大胆“尬聊”

自卢米埃尔兄弟以来,电影作为一种语言就在不断演进,不论是格里菲斯的“最后一分钟营救”和好莱坞对观众视点的引导,还是苏联蒙太奇学派和写实主义美学的勃兴,都在彰显着电影前进的脚步。然而杜拉斯作为一名文学家在创作影像时,则选择反道而行之。《卡车》并不像是一部剧情片,而是一部纪录片。这是一部只有两个人的影片,大部分的场景发生在一辆行进的卡车里,杜拉斯和热拉尔·德帕迪约在镜头前朗读着电影剧本,剧本本身讲述了一位搭便车的女性和一位卡车司机之间的遭遇。随着电影中卡车的不断前进,杜拉斯的朗读和评论开始显现出了更多的意味。本片入围1977年戛纳电影节主竞赛单元。

我想聊聊杜拉斯(I Want to Talk About Duras, 2021, Claire Simon)

看点:

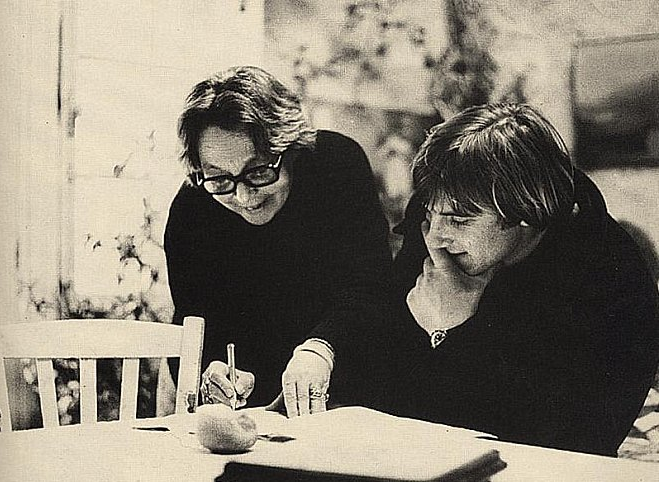

杜拉斯生前最后伴侣揭露传奇作家晚年生活

本片根据1982年女记者米歇尔·芒索对杜拉斯生前最后一位伴侣扬·安德烈亚的真实采访录音改编而成,斯万·阿劳德(《坠落的审判》)饰演扬本人,艾曼纽·德芙(《伊斯特·康》《国王与王后》)饰演芒索。1975年,扬在影院看了杜拉斯导演的《印度之歌》,自此成为了和杜拉斯长达数年的笔友。从1980年到1996年杜拉斯去世的长达16年的时间里,尽管比杜拉斯年轻38岁,扬依然成为了她晚年的忠实伴侣,他与杜拉斯共同度过了一种矛盾的、但又充满文学性、激情和艺术的生活。这部犹如纪录片的剧情片为观众了解杜拉斯的晚年生活提供了一个绝佳的角度,曾入围第69届圣塞巴斯蒂安国际电影节主竞赛单元。上海国际电影节将以这部影片作为杜拉斯诞辰110周年回顾展的终曲,以表达对这位伟大影人的怀念。

本届电影节将于6月7日中午12点在淘票票平台开始售票。

注:如遇片目变动,请以实际排片为准。

随机阅读

- 青海:搭建造血干细胞采集移植桥梁 传递“生命种子”

- 北京:七大火车站加强返程服务 多条地铁延时运营

- 北京本周最高温或达30℃!要入夏了吗?

- 山东威海5岁非正常死亡男童死因确定:肝脏破裂等致失血性休克

- 朱婷比赛尾声登场,中国女排3比1击败荷兰取澳门站开门红

- 本土题材带来新看点,上海市优秀民营院团展演拉开大幕

- 体坛联播|皇马逆转杀入欧冠决赛,辽篮胜广东将迎抢五大战

- 北京:七大火车站加强返程服务 多条地铁延时运营

- NBA与鲸探打造元宇宙,区块链技术助力“篮球粉丝经济”

- 玩转城市体育节|一场“奇幻时装秀”,四个故事、四段人生

- 北京海关缉私局连破两起走私烟草案

- “中国通”柏历即将退休,通用中国换帅

- 全力备战放弃温网?纳达尔的巴黎奥运梦要靠刷脸实现了

- 北京两区发布雷电预警!局地7级以上短时大风+小冰雹

热门排行